どうも、鬼滅の刃は冨岡義勇推しのダルです。

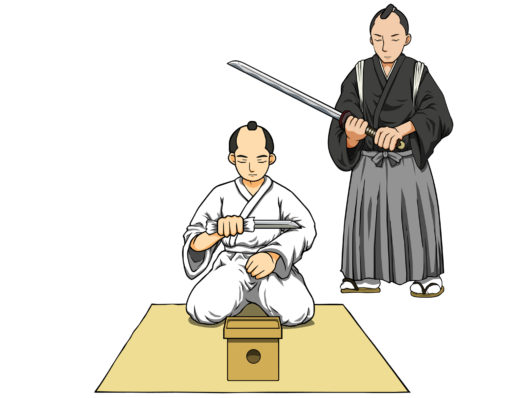

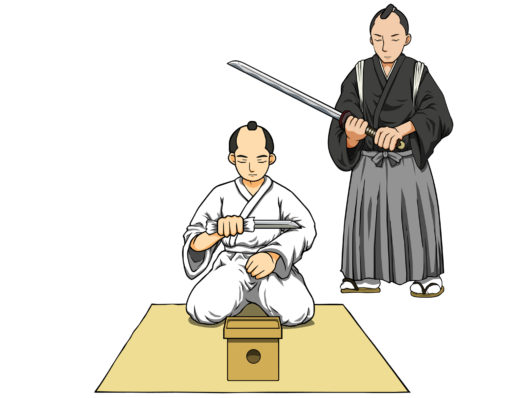

みなさんご存知「切腹」。古今東西多くの国があれど、切腹がある種文化にまでなったのは日本ぐらいではないでしょうか。

もちろん切腹によって自害するということは、他の国でも見られることです。日本の珍しさは切腹という死に方に作法が設けられ、体系化されたことにあります。

では、なぜ切腹はわざわざ作法ができるほどに「名誉な死」となったのでしょうか?今回はそんな切腹が名誉となった経緯とその歴史についてです。

切腹は武士にとって名誉あることなの?

切腹と聞いてまず初めにパッと思いつくのは、責任を取るために腹を切るというパターンかもしれませんね。

確かに切腹には「責任を取る」「刑罰」などのイメージがあるかと思います。

出典:鬼滅の刃 コミックス6巻46話より

例えば異例の大ヒットを記録している鬼滅の刃では、主人公の師匠及び兄弟子が万が一の場合は腹を切って詫びると書状を送る場面があります。これは責任を取るための切腹ですね。

ダル

ダル冨岡義勇推しの私としてはボロ泣きしながら読んだ名シーンです

これ以外にも責任を取る手段として、切腹というワードが作中でたびたび登場しました。

もちろん鬼滅の刃以外にも、創作物の中では責任を取る方法として切腹が登場します。

「責任をとるための手段であれば、名誉もくそもないのでは?」って思われるかもしれませんが、その通りです。

切腹には武士の名誉という側面もありますが、そもそもの始まりとしては名誉となんの関係もありませんでした。

日本初の切腹は武士ではなく盗賊

切腹というと時代劇や映画など創作物の影響もあり、江戸時代の武士や戦国武将などが行うイメージがあるかもしれません。

ですが初めて切腹が行われたのは、武士という身分・職業が台頭するよりも以前のことでした。

それは988年、平安中期の盗賊である「藤原保輔」が記録に残る最古の切腹事例。逮捕された藤原保輔は、獄中で腹を切り内臓を掻き出しその傷が元で翌日に死んだといわれています。

つまり追い詰められた末の自死の手段として切腹を選んだということです

この際には名誉はもちろんですが責任を取るなど、切腹そのものに「意味」はありませんでした。

なぜ切腹が名誉になったのか?2つの理由

切腹の始まりは追い詰められた末の自死としての手段で、責任や名誉などの概念は切腹にはありませんでした。

それでは、なぜ切腹が名誉あるものと考えられるようになったのでしょう。その理由として「ある武将の覚悟」と「切腹の壮絶さ」が挙げられます。

理由①武士の鑑と謳われた見事な最期

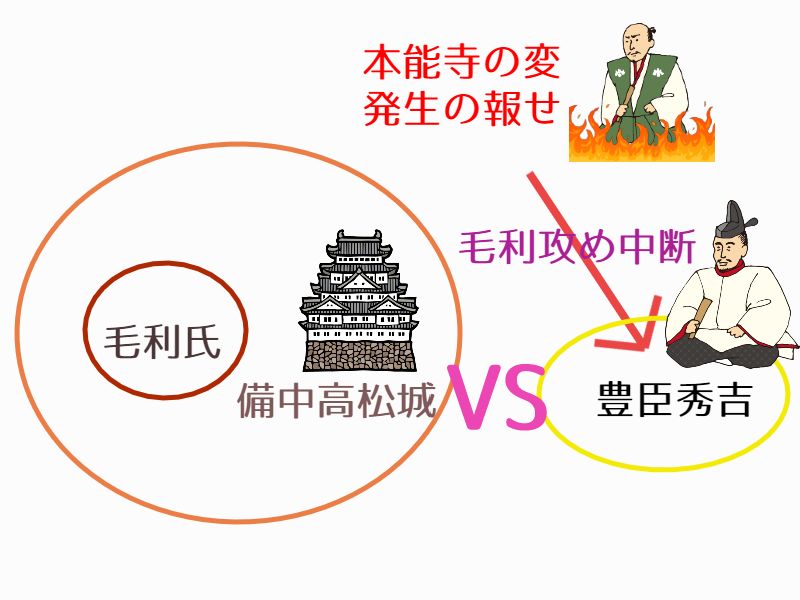

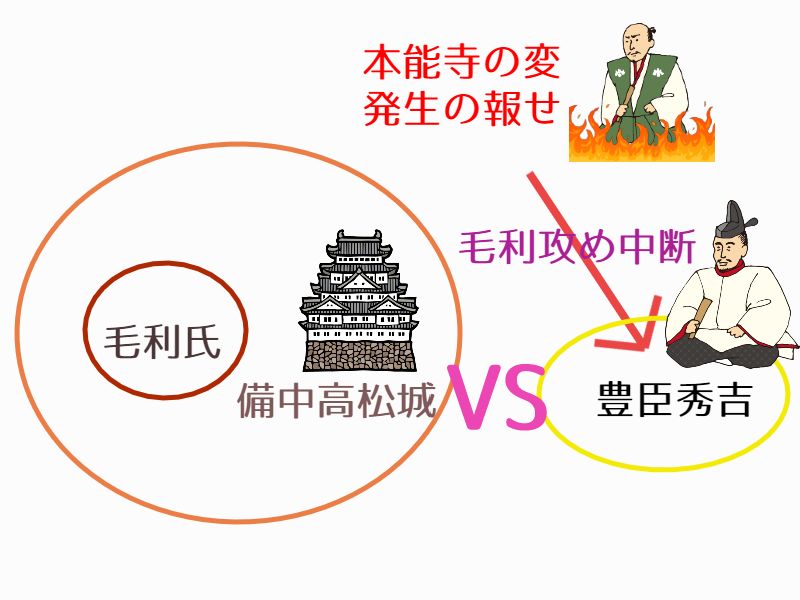

切腹が武士の名誉であるという認識が広まった理由として「清水宗治」という戦国武将の死に様が挙げられます。

清水宗治という名前はあまり聞きなじみがないかもしれませんが、今の岡山県岡山市にある備中高松城の城主だった人物です。

備中高松城といえば、織田信長より毛利攻めを命じられていた豊臣秀吉が大規模な水攻めを敢行したことで有名です。

水攻めにより落城寸前であった備中高松城ですが、この戦いの最中に本能寺の変で織田信長が「麒麟がくる」でお馴染みの明智光秀に討たれます。

これにより急いで近畿に戻らなくてはならなくなった秀吉。ですが毛利を攻めた手前このまま反転すれば背後を突かれる危険があり、主君の仇をとるどころではありません。

毛利輝元が和睦を受け入れ備中高松城の城主は自刃

『太平記英勇傳 清水長左衛門宗治』

一刻も早く近畿に戻りたいが、このまま踵を返すわけにもいかない秀吉。そこで毛利に和睦を持ち掛け、その条件として備中高松城の城主清水宗治の自刃を迫りました。

主君織田信長が亡くなった事実を徹底的に伏せ、後ろ盾がなくなった状態であることを悟られないように交渉した結果、毛利輝元は和睦に合意します。

毛利輝元は最後まで清水宗治の切腹には納得しなかったそうですが、清水宗治本人があっさりと受け入れたため和睦が成立しました

清水宗治は水攻めにより四方が湖と化した城内から小舟で現れ、舞を披露したのちに腹を切り、家臣に首を落とさせました。これにより城内に残る5,000名の部下は助命されました。

戦いを終わらせるため、大勢の部下の命を守るため、潔くも美しく散ったこの死に様を秀吉は武士の鑑だと称え、これ以降切腹は武士の名誉であるという認識が広まったとされています。

理由②切腹は即死するものではない

切腹が名誉あるものと認識が広まったのは清水宗治の覚悟と美しさが大きな要因ではありますが、切腹の壮絶さも一因となっていると考えられます。

当然ながら自ら腹を切るというのは相当な覚悟がいるものです。

切腹について書いているだけでも、お腹がキリキリする私には到底できそうにありません

自分で腹を切る覚悟を決めても、死にきれないのが切腹です。なぜなら腹部には大きな血管が通っていないため、なかなか失血死に至ることがないのです。激痛が伴うにも関わらず、すぐには死ねません。

出展:鬼滅の刃17巻144話より

だからこそ鬼滅の刃で雷柱が自ら腹を切ったシーンは、その壮絶さが伝わり私の涙腺が爆裂したものです

単に自殺するだけなら頸動脈を切ってしまう方が楽で、もっと言えばなにも刀でなくとも服毒すれば事足ります。腹を切る必要なんてどこにもありません。

ですが切腹は即死できず並々ならぬ精神力が必要だからこそ、切腹した者の精神力が称えられ選ばれた者にしかできない行為=名誉と考えられたのではないでしょうか。

清水宗治の例からもわかるように、切腹は敗者の最期の意地を見せ、追い詰められた側がいかに自分が勇敢であったかを相手に知らしめるための大舞台だったのです。

名誉と考えられたからこそ切腹が刑罰になった

時代劇などで、罪人が切腹を命じられるシーンを見たことある方も多いはず。あれも切腹が名誉であると考えられるようになったことによるものです。

徐々に名誉あるものだと認知された切腹は、江戸時代に入ってからは刑罰として行われるようになりました。

そのため例え刑罰であっても、身分の高い者にしか切腹は認められませんでした。また武士であっても不名誉な罪の場合は切腹を許されませんでした。

例えば新撰組の「近藤勇」は打ち首になり、四条河原に首を晒されたことが知られています。

これは彼らが帯刀はしていても、本来の身分的には武士ではなかったからです(見せしめや報復的な意味合いもあったにせよ)

武士以外の身分の人々は、上記の打ち首や磔(はりつけ)、火刑などにされたようです。

ちなみに有名な打首獄門というのは、市中を引き回されたのちに斬首されるということ。晒し者にされるわけですから、名誉ある死とは対極にある刑罰と言えます。

粛々と腹を切るだけが切腹ではない!豪快な切腹エピソード

粛々と腹を切る切腹ばかりではありません。なかには追い詰められた者の最期の意地の見せ場という側面が強く出た事例や、カッとなって腹を切った事例など様々なエピソードがあります。

幕府軍に最期の意地を見せた中村弾正

くじ引き将軍で有名な室町幕府六代将軍である「足利義教」を殺害した赤松満祐の配下である「中村弾正」という人物が居ます。

彼は幕府軍に追い詰められた際に、櫓へ上り「これから腹を切る。心ある侍は、後の手本とせよ。」と言って十字に腹を切って内臓を櫓の下に投げつけたそう。これだけでも凄いのですが、そこから城へ戻って主君の居室へ火をかけて焼死したと言われています。

こんな光景絶対に忘れられないでしょうね…。というかなぜその傷で動ける

どこまで本当のことかはわかりませんが、こうした話が残るほど壮絶な死だったり、勇猛な人物だったりするのでしょう。

カッとなって腹を切った新撰組十番隊組長

先ほどの中村弾正の時代から更に時代が下ったのちの明治維新の時期には、るろうに剣心の相楽左之助のモチーフになった新撰組の「原田左之助」が切腹をしています。

彼は短気で喧嘩っ早い性格だったようで「腹を切る作法も知らぬ下司(下っ端)め」と罵られたことでカッとなって本当に腹を切ってしまいました。

幸い傷は浅く大事に至らなかったことで「死損ね左之助」とあだ名され、その腹の傷は彼の自慢になりました。

酒の席などで傷を自慢していたという話が残っています

カッとなって腹を切るのは到底理解できるものではありませんが、上記の中村弾正や原田のことを鑑みると、やはりどうも腹を切ってもすぐ死に直結するわけではなさそうです。

まさに死んでも死にきれないという状態でしょうか。

切腹は敗者の誇りを知らしめる大一番だった

切腹がいかにして武士の名誉であると、いわれるようになったかがおわかりいただけたかと思います。

責任を取る、刑罰などの側面もありますが、名誉であるからこそ誰しもにも許された行為ではありませんでした。武士であろうとしたにもかかわらず、斬首された近藤勇の首を見た隊士たちはさぞ悔しい想いをしたのではないでしょうか。

相当な覚悟がいるからこそ、最期に誇りを見せつけることができる。考え方はわかりますが、到底真似できそうにはありません。

しかし敗者にも誇りがあり、意地がある。その最期を見届けることを良しとした考え方自体は相手への敬意が感じられる文化だと私は思います。

コメント