どうも、心象風景が世界を塗り替えるの大好きマンことダルです。

呪術廻戦の中でも限られた実力者たちしか使えない領域展開。呪術戦の極致とも言われるまさにとっておきの技です。

ダル

ダルFateの固有結界とか、みえるひとの帳とか、ボーボボの聖鼻毛領域とか結界技が大好きな私からしたら最高にcoolな技だと言えます

流石BLEACH大好きの作者が描いているだけあって、卍解に通じるかっこよさがありますよね。

しかしよくよく見ると「なんやこの漢字の羅列意味わかんね」となりませんか?ただかっこいい言葉・漢字を羅列しているわけではありません。しっかりとした意味が込められています。

例えば虎杖の「逕庭拳」。逕庭とは「隔たりがあること」という意味です。呪力の流れとインパクトの間に隔たりがあることを表した技名ですが、調べずにこの意味がわかる人の方が少ないでしょう。

そこで今回は領域展開の名前について、漢字や言葉からその由来・意味を考察してみました。

領域展開とは?

渋谷事変で「術式ごとに世界観は違う」と真人が言っていたように、呪術師の能力は十人十色です。

この生まれ持った術式を付与した生得領域(心の中と言い換えられる)を、呪力で押し広げるのが領域展開です。

また使用する際はそれぞれ術師によって、異なる手印を結ぶのも特徴。恐らく手で何らかの形を作るのが、発動条件の一つなようで、どの術師も必ず行います。

手で印を結ぶのを防がれると、領域展開できない可能性があります。

ただし真人のように口内で手印を結ぶものや、陀艮のように腹にマークが浮かび上がるものもいるため、必ずしも手でなくてはいけない…というわけではなさそうです。

領域展開は結界術の一種

領域は相手を閉じ込めることに特化した、結界術の一種です。

閉じ込めることに特化しているため、発動されれば逃げ出すのはほぼ不可能です。

反対に領域外からは比較的容易に侵入可能。なぜなら領域内は術師のテリトリーなので、侵入者側になんのメリットもないからです。

さらに里桜高校で真人が行ったように、領域内に入れるか入れないかは展開する術師本人がある程度制御できます

取捨選択できるので、敵だけを招き仲間は弾き出すという戦法も可能です。

ちなみに領域展開は、領域外からは黒い球体のように見え、内部がどのようになっているかはわかりません。またこの球体自体には、触れられるようになっています。(物質として存在している)

逆に言えば外壁があるため渋谷事変の地下鉄での戦いのように、一般人が多い場所で展開すると、弾かれた人間が領域の外壁とコンクリートの壁の間に挟まれ圧死してしまいます

領域展開のメリット

領域内ではステータス向上のバフがかかるだけでなく、術式が必中になるという大技。自分にだけ有利な空間を作り出す呪術戦の極致とも言われる結界術の一種です。

必殺の術式も避けられては意味がありませんが、必中必殺となれば勝利が確定します。例えば術式の奥義である極ノ番を容易に当てられるでしょう。

ただし天元様曰く、領域展開は本来必中必殺ではないよう。必中のみだった領域展開が、時代を経るにつれ高度化し必中必殺のみとなったそうです。

必中の領域に対抗するため必中必殺の領域に洗練され、それに対抗するため必中必殺が増えていったという流れでしょうか。スポーツでも技の難易度が年々上昇していたりするので、同じ要領かもしれませんね

さらに術式や敵の領域を中和できるというメリットもあります。例えば領域内であれば、無下限呪術を中和して五条悟に攻撃を届かせることが可能です。(その攻撃に効果があるかどうかは別ですが)

そのため領域展開への数少ない対抗手段が、自身も領域展開を行うこと。なお限られた術師しか行えないため、里桜高校でのナナミンのように、諦めるしかない術師も多くいます。

領域展開のデメリット

領域展開は発動すれば、勝利が確定すると言っても過言ではありません。しかし莫大な呪力を消費します。

一度使用すれば基本的には、その日にもう一度行うのは不可能です。しかし伏黒曰く五条悟であれば、一日に数回は領域展開を行えるようで、まさに規格外です。(恐らく六眼により、呪力のロスが0なため)

さらに領域の解除・消滅を問わず、領域展開後は一定時間術式の使用が不可能になってしまいます。

生得領域を押し広げると表現されることから、何らかの無理な負荷が術式にかかるものと思われます

決まれば勝利の可能性がグッと上がる技ではありますが、もし仕留めきれなかった場合に大きなリスクを伴うため、そう簡単に出せる技ではありません。

特に連戦には向かない、ここぞという時にしか使えない技です。(五条悟を除く)

領域展開を使えるキャラと種類一覧

現在確認されている領域展開は以下のみ。いずれも特級相当の術師および、呪霊によるものとなっています。

とはいえ前述の通り本来の領域展開は必中のみで、必中必殺の領域より難易度は低いもの。日車のような成り立て呪詛師でも行えるため、今後領域展開を行うキャラは増えるかもしれません。

術者と領域展開の名前・読み方をおさらいしましょう。

いずれも漢字4文字~5文字で構成されていますが、どれも聞き慣れない言葉ばかりではないでしょうか。

それぞれの漢字や言葉を見ていくと、領域展開の名前に込められた意味が見えてきます。

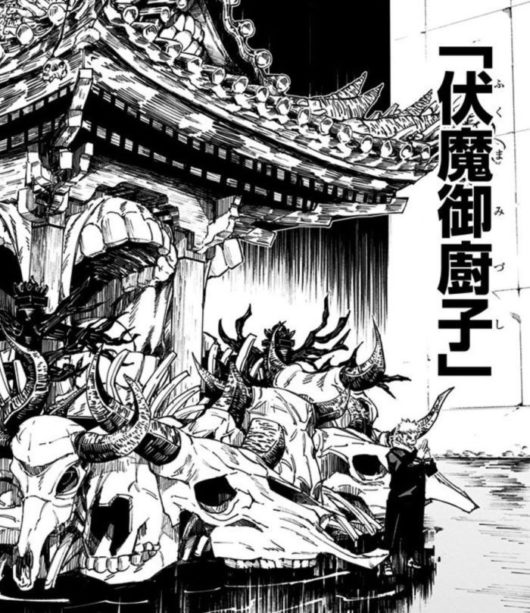

両面宿儺の伏魔御厨子(ふくまみづし)

出典:呪術廻戦 2巻8話

領域内の敵に、宿儺の生得術式が浴びせられます。渋谷事変では呪力を帯びたものには「捌」が、無生物には「解」が絶え間なく浴びせられました。

恐らく他の術式も発動できるはずなので、本来ならもっと地獄絵図を作れるのでしょう

そして宿儺の神業により、本来なら自身の空間に閉じ込めるはずの領域展開ですが、わざと逃げられるように空間を閉じない『縛り』によって、効果範囲を半径200mにまで広げられます。

空間が閉じていないため「逃げられる」とはいえ、半径200mもあれば実質回避不能です。あのウサイン・ボルトでも200mを走るのに19秒かかるので、逃げ切る前に木端微塵にされるでしょう。

伏魔御厨子の意味

両面宿儺の領域展開。伏魔殿という言葉がありますが、これは悪魔が潜む場所。また転じて陰謀や悪事が絶えず企まれる場所を指します。

元々伏魔殿とは中国の伝奇小説「水滸伝」に登場する建物です。お堂のような建造物を出現させることからも、伏魔殿から名づけられているであろうことが伺えます。

そして御厨子は御厨子所、つまり現代でいうキッチンや厨房を表す言葉から来ていると思われます。

宿儺の術式は調理・料理の手段?

宿儺の術式は「三枚におろしたつもりだったんだが」「味見といった所だな」など料理に関する台詞回しが多いことから、料理に関するものであると推察されます。

部下である裏梅が宿儺とともに居ることを許されている理由が「おいしい料理を作れる」で、宿儺の好きなことが「食事」なので、料理関係の術式であっても不思議ではありません。

現時点で確認されているだけでも、術式は斬撃(解・捌)と炎の2パターン。これらが包丁とコンロなのであれば、他にも調理にまつわる術式があるかもしれません。

というのも、炎の術式を使う際「■」「開」と唱えています。

これは芥見先生の読み切り作品の一つである「No.9」にも出てきたもの。読み切りでは主人公が■から弓、ハンマー、籠手、鉈、日本刀など様々な武器を取り出したり、ボックスそのものを操り足場にしたりして戦っていました。

その箱を開く際の呪文が「開」です。この設定を踏襲しているのであれば、箱の中には他にも何かが入っているのではないでしょうか。

読み切りとは違い武器ではなく炎を取り出していたあたり、箱から出るのは術式かもしれません。宿儺は術式マニアな面があるので、過去に何らかの形で蒐集している可能性はあります

もしくは調理の術式ではなく「蒐集する術式」で、調理関係の術式を集めている可能性も考えられます。

その場合は他にも調理関係の術式がありそうです。例えば潰す、干す、燻す、煮る、串刺す、蒸すなどなどのパターンが考えられますね。

そんな様々な術式が付与された領域が伏魔御厨子なので、宿儺’s kitchenと言い換えられそうです。領域展開発動のポーズも、両手を合わせた「いただきます」のポーズに見えるため、あながち間違いではないでしょう。

食らった敵はまさにまな板の上の鯉状態で、成す術がありません。

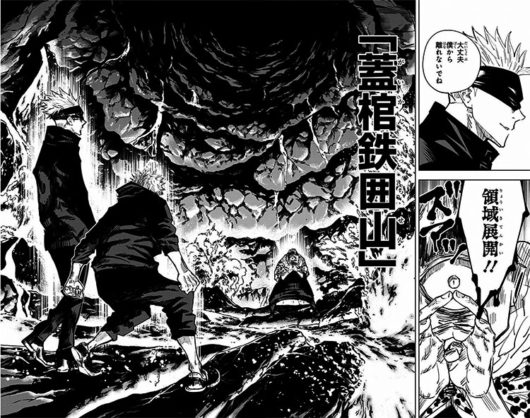

漏瑚の蓋棺鉄囲山(がいかんてっちせん)

出典:呪術廻戦 2巻15話

特級呪霊である漏瑚の領域展開。周囲は噴火口に落ちたような、マグマだらけの灼熱地獄と化します。

並みの術師なら入るだけで死ぬ(漏瑚談)という威力も頷ける

実際渋谷事変では、領域展開なしでも圧倒的な強さを見せていたので、五条以外の術師なら確かに瞬殺なのでしょう。

必中の領域内で隕石を落とす極ノ番「隕」を使われていたら、生き残る術師は多くないでしょう。

蓋棺鉄囲山の意味

これは蓋棺+鉄囲山という2つの単語の組み合わせ。それぞれの意味は以下の通りです。

- 蓋棺:遺体を入れる棺の蓋を閉めること。転じて死ぬことを表す。

- 鉄囲山:仏教の世界観で最も外側にある鉄で出来た山のこと。世界は鉄囲山に囲まれているという説。

つまり「お前に死をもたらすものが、ぐるりと囲んでいるぞ。ここが貴様の棺桶だ!」という意味でしょうか。

なかなか殺意の高いネーミングですが、仏教における山の名前を持ち出してくるあたり大地の呪霊である漏瑚らしい領域展開です。

五条悟の無量空処(むりょうくうしょ)

参照:呪術廻戦 2巻15話

無量空処は領域内に入った者に「無限回の知覚と伝達をひたすら繰り返させる」というもの。DDoS攻撃のように、脳へ過負荷をかけることでフリーズさせるような領域です。

無量空処そのものに攻撃力はありませんが、他の領域とは違い入った時点で何もできなくなります。防御も攻撃も速度も最強の五条悟の前で、何もできず動けなくなれば死あるのみです。

しかも五条悟は領域展開の押し合いで負けることはありません。

特級呪霊である漏瑚ですら一瞬で領域を塗り替えられたので、現代で彼に対抗できる者はいないでしょう。これも六眼のおかげなのでしょうか

さらに恐ろしいのが多くの術師にとって領域展開はとっておきの技で、呪力消費の大きさから複数回使用できるものではありませんが、五条悟は領域展開を1日に数回使用可能です。

無量空処の意味

五条悟の領域展開である無量空処も、漏瑚と同じく仏教に関連する言葉です。

無量空処とは「物質的存在がまったく無い空間の無限性についての三昧の境地」を表す単語。ざっくり言うと修行の先に至ることができる、肉体や欲といった枷から解き放たれた境地のことのようです。

無量空処は「生きるという行為に無限回の作業を強制する」と、使用者である五条本人の口から語られています

実際には思考はできるものの、行動に移すことはできないため無になっているのと変わらない状態です。修行の末に辿り着く境地に似ているという皮肉でしょうか。

領域展開時のハンドサインの意味

領域展開発動時の五条の「人差し指と中指をクロスさせたハンドサイン」は、幸運を祈るという意味があります。

これはクリスチャンが指で十字架を表していたのが由来で、悪霊を祓うのに適したポーズです。加えてエンガチョのポーズ(地方によるらしい)でもあり、穢れを防ぐ行為とされています。

そのため西洋的に見ても日本的に見ても、呪術師にぴったりなハンドサインといえるでしょう。

真人の自閉円頓裹(じへいえんどんか)

出典:呪術廻戦 4巻29話

自閉円頓裹は真人の必殺術式を必中にする凶悪なものです。原型の掌で触れて発動という制約がなくなるため、虎杖や五条以外の術師では抵抗しようがありません。

実際、渋谷事変後半で一か八かの0.2秒の領域展開をした際には、簡易術式を使える東堂ですら反応が間に合わず、一瞬で片手が犠牲になりました。

五条悟の領域展開と同じく、入った瞬間に負けが確定する領域です

自閉円頓裹の意味

自閉円頓裹は3つに分解することができ、それぞれの意味は以下のようになります。

- 自閉:他人との接触をきらい自分だけの世界に閉じこもる精神状態

- 円頓:天台宗の教義で、全ての事柄の一切を欠くことなく備えており、すぐさま悟って成仏できること

- 裹:つつむ。まとう

つまり「自分だけの世界で相手を包み、速やかに成仏させる」領域だということです。

真人の術式であれば敵を即死させるのは簡単なため、その凶悪な性能をよく表しているといえるでしょう。

伏黒恵の嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい)

出典:呪術廻戦 7巻 58話

伏黒恵の領域展開「嵌合暗翳庭」は、影を媒介にした式神を操る十種影法術らしく、影を広げ式神を召喚しまくる領域です。

まだ未完成かつ描写も不足していますが、宿儺の指を取り込んだ特級呪霊程度であれば祓える力を誇ります。

恐らく使える式神が増えれば増えるほど、この領域内に現れる式神が多様になるでしょう

そしてこの領域内では、式神の数に制限がありません。通常であれば同時に召喚できるのは2体まで。しかし描写を見る限りは2体以上召喚されているようです。

さらに鵺のような一体しかいない式神も、複数体召喚できます。例えば鵺の群れを作ったり、満象の群れで突撃したりもできると思われます。

影で自分自身の分身も作れるので、ナルトの影分身のようなことも行えるため、1対1はもちろん多人数との戦いでも有利です。

また地面は常に影で満たされているため、呪力で抵抗しないと伏黒の影に沈み込んでしまいます。にもかかわらず沈むと空気も抵抗もない空間。息もできず浮上もできないため、人間ならひとたまりもありません。

体育館を利用して地面も壁も天井も影にできていたので、空間を閉じられるようになれば全方向からのオールレンジ攻撃が可能になりそうですね

嵌合暗翳庭の意味

嵌合+暗翳+庭の造語で、それぞれの意味は下記の通りです。

- 嵌合:軸と穴がハマり合うこと

- 暗翳:暗い影、比喩として不安・不吉を表す(≒暗雲)

- 庭:屋敷内の空地。神事・行事などの行われる場所

嵌合はパーツ同士が噛み合うことを意味する言葉。伏黒恵は初めて領域展開発動する際に、五条悟から「なぜ交流会で送りバントをした?」という問いを思い出します

そして自分を犠牲にすれば相打ちを狙える術式のため、限界を越えようとしてこなかったことを自認しました。

領域展開によって呪術師として一皮むけたため、「術式」と「自分」が噛み合った瞬間だったのではないでしょうか。

またゲームのハメ技のように、ハマるには「抜け出せなくなる」という意味もあります。複数の式神を同時多発的に生み出しフルボッコにする、領域の特性を表しているようにも読み取れます。

さらに暗翳は暗い影を意味するので、影を媒介にする術式にぴったりです。

影に満たされた空間は、暗翳庭という呼称が相応しいものでした

庭に込められた意味

庭には通常使われる意味以外に「神事・行事などの行われる場所」という意味もあります。

神事・行事とは何を意味するのか?2つのパターン(もしくは両方)が考えられるのではないでしょうか。

- 嵌合暗翳庭=魔虚羅の調伏は神事説

- 嵌合暗翳庭=神様が集う場所説

嵌合暗翳庭=魔虚羅の調伏は神事説

伏黒恵の十種影法術は、その名の通り以下10種類の式神を操る術式です。

- 玉犬(白・黒)

- 蝦蟇

- 大蛇

- 鵺

- 満象

- 脱兎

- ???

- ???

- ???

- 魔虚羅

これらの式神は術者本人が、調伏(=タイマンで倒す)しなくてはなりません。

交流戦で満象を初お目見えさせた際に「調伏したてで呪力消費が大きい」という台詞があったように、作中では伏黒の術式は完全な状態ではありません。まだ調伏を進めている最中です。

あらゆる攻撃に対応する最強の式神である「八握剣 異戒神将 魔虚羅」を調伏できるとすれば、多彩な攻撃を生み出せるこの領域展開しかないはず

そして異戒神将というネーミングから、魔虚羅は十二神将がモデルと思われます。

嵌合暗翳庭の「庭」には、魔虚羅を調伏する=神事を行う場所という意味が含まれているかもしれません。

嵌合暗翳庭=神様が集う場所説

伏黒が扱う式神はそのほとんどが動物。10種類の式神は「動物」という以外に関連性がなさそうに思えます。

しかし実はいずれの式神も「神」として崇められる動物ばかりです。

例えば象はインド周辺の地域では神として崇められていますし、他にも狼は多くの神話に登場する生き物です。それだけではなく蝦蟇や兎、蛇、鵺はそれぞれ祀っている神社があります。

どの式神も信仰の対象になっている動物ばかりなのです

狼や象を祀ったり狛犬にしたりする神社もあるので、神社で祀られている動物縛りかもしれません。

また魔虚羅は十二神将をモデルとしていると思われるので、神そのもの。ですが十二神将は仏教の世界における神なので、他の動物たちとは毛色が違いそうです。

これらのことから嵌合暗翳庭には「神様が集う場所」という意味があるのかもしれません。

これから明かされるであろう、残りの式神たちに要注目です

陀艮の蕩蘊平線(たううんへいせん)

出典:呪術廻戦 13巻108話

海の呪霊である陀艮の領域展開「蕩蘊平線」は南国のビーチを思わせる空間です。必中の人喰い魚のような式神さえいなければ、リゾート地と遜色ありません。

陀艮のフィールドである海が広がっているため、陸地が少ないというのもメリット。陀艮は浮けるので足元の悪さの影響はなく、水を操れるためバフにしかなりません。

多くの術師・呪霊は指で印を結びますが、陀艮の場合はお腹に印を浮かべることで発動しました。

領域潰しのために手を狙っても意味がないという悪辣さ。まさに呪霊らしいですね

蕩蘊平線の意味

蕩蘊という単語はありませんが、それぞれの漢字には以下のような意味があります。

- 蕩:揺れ動く。豊かに広がっている

- 蘊:積み蓄える

「蕩」は揺蕩うという単語があるように、ゆらゆらと揺れ動く様を表しています。豊かに広がっているという意味もあるため、海を表しているのでしょう。

「蘊」は積み蓄えるという意味があり、多数の式神を駆使する領域展開での攻撃方法を表していると思われます。

ちなみにこの式神たち「死累累湧軍」は、古生代のシルル紀が由来でしょう。約4億年ほど前のこの時代に、生物は海から陸上へと本格的に進出しました。

「海の生き物が地上へ進出したこと」と「人から生まれた呪霊が表舞台へ進出すること」をかけているのではないでしょうか。

「平線」という単語もありませんが、水平線や地平線という海・陸と空の境界線に見える平らな線を指す言葉がありますよね。

蕩蘊平線はどこまでも海が広がり水平線がよく見える領域なので、その雄大さを表しているのでしょう

海の呪霊にぴったりな広く穏やかで、時に荒々しい海のイメージを表現した領域展開名だと言えそうです。

花御の朶頤光海(だいこうかい)

姉妹校交流戦に乱入した際に披露しようとした領域展開の名前が、公式ファンブックで判明しました。

交流戦ではソーラービーム供花へ集めた呪力を放つ際に、位置を入れ替える東堂へ確実に当てるために領域展開を使おうとしています。

恐らく領域内の必中効果を当てにしたのでしょう

結果的には五条が帳を破ったことで、撤退を優先したため不発に終わりました。

供花からの一撃の補助に領域展開を使ったことから、真人や漏瑚のような展開すれば勝ちというタイプではなさそうです。もしかしたら一面お花畑のファンシーな空間かもしれません。(戦意が削がれるため大打撃ですが)

花御の領域展開「朶頤光海」とはどういう意味なのでしょうか。

- 朶:①枝。花のついた枝。② しだれる。③ 垂れ下がっているもの。④うごかす。⑤ひとふさ

- 頤:①あご。 ②養う。育てる

「朶」は耳朶(みみたぶ)などに使われる漢字で、複数の意味があります。いずれも植物に関連するような事柄ばかりです。

「頤」は訓読みではあごと読み、顎と同じ意味です。また養う・育てるという意味もあります。

「光海」という熟語はありませんが、字のまま読み取れば「光り輝く海のような」という意味でしょうか。

光り輝く海のように、一面を色とりどりの植物に覆われた領域だったのでしょうか?

養う・育てるという意味からすると、通常よりもさらに多く・早く植物を出せたのかもしれません。

また朶の意味から考えると、実のついた植物(=呪いの種子)もありそうです。一面花畑で、枝が飛び交い、ナハナハうるさい領域展開だったのでしょうか。

\ 花御の領域展開名以外にも新情報満載!必読の公式ファンブック /

日車寛見の誅伏賜死(ちゅうぶくしし)

出典:呪術廻戦 164話より

死滅回游の泳者(プレイヤー)であり弁護士の日車寛見(ひぐるま ひろみ)の領域展開。日車は元々非術師で、死滅回游の開始より術式を与えられた一般人です。にもかかわらず、わずか半月で領域展開を体得した猛者です。

自身の術式を解明することで結界術の基礎や呪力操作による肉体強化を習得。独学で呪術を修めて、領域展開まで体得したのでまさに天才

20人以上の泳者を返り討ちにして100点以上稼いでおり、1級術師相当の強さを誇ります。

日車自身の卓越した能力と才能はもちろん、領域展開の特性のおかげで並みの術師では歯が立たなかったようです。

- 領域内部での暴力行為は全てが禁止(術師である日車も含む)

- 領域内対象者の全てを両目が縫い付けられた式神「ジャッジマン」が知っている

- 対象者の罪を「嫌疑」として述べ、六法全書に則り裁判が開始される

- 被告人は一度だけ”罪”に対する陳述チャンスがある

- 日車は相手の陳述を覆すチャンスが同じく一度だけある

- 日車はジャッジマンから提出された証拠を基に、弁論できる(証拠内容は開封前から把握済み)

- 被告人の罪はジャッジマンによって判決が下され、有罪の場合は罪の大きさにより罰が決定

- 被告人は罪を認めない限りは、2回まで裁判をやり直せる(三審制)

弱者救済のため国選弁護士を務めてきた日車さんの術式・領域展開が、検察として振る舞うものなのはあまりにも皮肉…。法廷に弁護士がいない……

裁判官=ジャッジマン、日車=検察、弁護士不在という形で、簡易的な裁判を行うのが「誅伏賜死(ちゅうぶくしし)」の能力です。

そして領域の恐ろしい点は「有罪判決」による罰。作中では2種類の罰が登場しました。

- 没収(コンフィスケイション):対象の術式を一時的に使用不可能にする。生得術式がない場合は、呪力が使用不可能になる。※日車曰く並みの術師なら没収で、呪力操作すらままならなくなる

- 死刑(デス・ペナルティ):日車の武器であるガベルが「処刑人の剣」に変化。「斬られた者を例外なく必ず死に至らせる」効果があるため、当たれば即死です。

- 没収+死刑:最も重い罪。渋谷大虐殺の罪を問われた虎杖に適用

最初の領域展開お披露目時に五条から説明があったように、領域展開は術者にバフをかける効力があります。誅伏賜死の場合は領域内では対等なものの、領域解除後(=判決後)に術者にバフor被告人にデバフor両方が科せられる能力です。

元弁護士である日車さんならではの領域です。法廷という閉じた空間かつ馴染みある場所だからこそ、領域を作りやすかったのかも

強制的に術式や呪力を奪い、必殺の剣まで生み出せる能力ですが、穴もあります。

誅伏賜死は必中必殺の領域ではなく、必中のみの領域。 「ある程度のルールを説明する縛り」に よって成り立っているものの、特級呪霊や五条のような洗練された領域ではありません。

天元様曰く昔は必中のみの領域が主流で、現代は必中必殺にこだわるあまり領域展開が難しくなり使用者が減っているとのこと

また罪を問う領域なので、全く罪がない人間だと何の意味もない可能性があります。術師は大なり小なり罪を犯している可能性が高いものの、日車のような術師になりたての人間や一般人の場合は無罪もあり得るでしょう。

あくまで六法全書に則って裁判が行われるので「人間は生きているだけで生き物を消費している」ようなものは罪に問えません。明確な犯罪でなくては罪に問えないので、高羽のような0ポイント泳者が天敵かもしれません。

パンダは六法全書で裁けるのか??日車さんの最大の天敵は罪に問えずフィジカルも強いパンダかも?

誅伏賜死の意味

誅伏賜死は誅伏+賜死で成り立っているネーミングです。

- 誅伏:罪を責めて服従させること。

- 賜死:死刑の一種。君主が臣下や貴人に対して自殺を命じることを指す(単純に君主の命令による死刑を賜死と呼ぶことも)。死を賜る。

誅伏とは罪を責めて服従させること。裁判官役のジャッジマンによる判決や証拠の提出、検察役の日車による弁論など、被告人の罪を責める領域にぴったりな名前です。有罪判決が下ると術式や呪力を奪うあたりからも、服従させている能力です。

賜死とは死刑の一種で、君主が部下や貴族などに対して自死を命じることを指します。絶対的な権力者から死を賜る形式なので、逃れられない死=必殺を表しているのでしょう。

法という絶対的な存在からの命令による死…とも解釈できます

国選弁護士として弱者救済に心血を注いでいた日車の領域展開が、法の名のもとに罪を責め死を与えるものというのはあんまりな皮肉です。

領域展開への7つの対処方法

必殺の術式が必中になるため、発動されたら死を覚悟しなければならない領域展開ですが、一応いくつかの対処方法があります。

領域展開で対抗する

五条悟いわく領域展開に最も有効な手段は、領域展開で対抗することです。

領域同士がぶつかると、より洗練された方が勝ちます。洗練というのが何を指すのかは不明ですが、五条対漏瑚の描写を見る限り、領域の押し合いに勝つと相手の世界ごと塗り替えてしまうようです。

また伏黒のように領域が未完成であっても、相手の領域に穴を開ける程度は可能なようです。陀艮の領域が中和され、必中効果が失われていました。

ただしそもそも領域展開を行える術師自体が限られているので、あまり現実的な手段ではないようです

ちなみに渋谷事変で漏瑚・花御が五条対策として使用した「領域展延(りょういきてんえん)」は、必中必殺の術式を搭載できる領域に、術式を付与しないことで容量を空け、五条の術式を流し込ませて術式を中和した技です。

あえて自らの領域に穴を空けることで、五条の術式を流しこませて中和した大技です。

五条の術式を中和するためには「必中必殺の術式を捨てて殴り合いに持ち込まないと無理」と判断させたとは、やはり最強の男

術式を呪術で受ける

漏瑚の火山弾を受けた五条のように、呪術(恐らく術式or呪力)で受けることもできます。

領域展開はあくまで必中にするだけ。当たったところで相手に効かなければ意味がありません。例えば伏黒の場合、鵺が必中になるのは攻撃的ですが、蝦蟇が必中になっても直接的な攻撃力はありませんよね。

このように相手の術式をガードできるのであれば、敵の呪力切れを待つ戦法も取れると思われます

ただし領域内ではバフがかかるため、ステータスアップしたより強力な術式をぶつけられます。

また五条や真人のように、領域展開した時点で詰みの場合もあるので、こちらも現実的ではないかもしれません。

弱者の領域|簡易領域(かんいりょういき)

領域展開へ対抗するための技として編み出されたのが、簡易領域です。

領域展開に領域展開をぶつけると、必中の効果が中和されます。これを簡易的に再現するための技で、領域に取り込まれても必中の効果を打ち消せます。別名「弱者の領域」とも呼ばれます。

生得術式を付与しない、なんちゃって領域…といった感じでしょうか

必中の効果自体は中和できるものの術式の中和はできないため、必殺の術式は他の手段で対処しなければなりません。

例えば漏瑚の領域展開の場合であれば、必中の中和により術式による技を避けることはできますが、術式効果による領域内の高温は中和できないということ。

生半可な術者であれば、簡易領域があっても領域展開への対抗は難しいでしょう

そもそも平安時代の凶悪巧者な呪詛師や呪霊から門弟を守るために、シン・陰流の開祖である蘆屋貞綱によって考案。一門相伝という縛りが課せられており、その技術を故意に門外へ伝えることが禁じられています。

ただし盗むのはOKなようで、メカ丸こと与幸吉は三輪の簡易領域の技術を見て盗みました。

- 三輪霞

- メカ丸(与幸吉)

- 憂憂(冥冥の弟)

- 日下部篤也

- 東堂葵

- 九十九由基(東堂に教えた)

簡易領域の術式を中和する作用は強力で、魂への攻撃以外は受け付けない真人にも有効打になったほどです。

しかし門弟以外へ教えるのは禁じられているため、使い手はそれほど多くありません。

東堂に簡易領域を教えた九十九は、シン・陰流の門弟なのか不明ですが、メカ丸のように盗んでいない限りは簡易領域の使い手=シン・陰流と考えてよさそうです

シン・陰流の由来

恐らく剣術の新陰流がモチーフだと思われます。新陰流が成立したのは1560年代。桶狭間の戦いの頃です。

設定では平安時代に門弟を守るためにシン・陰流は作られているので、シン・陰流の方が本家より古いことになります

ちなみにシン・陰流の開祖である蘆屋貞綱は、平安時代の陰陽師で安倍晴明のライバル的存在である蘆屋道満と、新陰流の開祖である上泉信綱のもじりだと思われます。

簡易領域の原型|彌虚葛籠(いやこつづら)

現代人ではないと思われる死滅回游の泳者(プレイヤー)「レジィ」が、領域展開対策として使ったのが彌虚葛籠(いやこつづら)です。

彌虚葛籠は簡易領域の原型で「領域を中和し、必中効果を打ち消す」効果があります。

レジィは羂索を知っており、平安時代に編み出された簡易領域の原型を使えるあたり、相当昔の人物だと思われます

- 彌:①いよいよ、ますます。②一段と、極めて。③最も

- 虚:①中身がない。②うわべだけの。③邪神を持たない。④弱い

- 葛籠:衣類などを収納する籠

彌は「いよいよ、ますます」のような段々と進展する様子や「一段と、極めて」のような程度が甚だしくなる様、最も甚だしくなる様を表す言葉です。結界を段々と極めて、領域展開に対抗できるようになった過程や、結界が折り重なるような見た目を表していると思われます。

虚は中身がない、上辺だけのなどの意味から、領域展開には及ばない「表面上の防御」でしかないことを表しているのでしょう。

弱いという意味があることからも、必中効果しか防げない不完全な防御であることがうかがえます

葛籠は結界が折り重なったような彌虚葛籠の見た目と、ボール状の結界に術者が収納される様子を表していると思われます。

「段々と極まった折り重なる結界による不完全な防御」といった意味合いでしょうか。

簡易領域と同様に術式の中和はできないため、必中を中和できても必殺の術式自体は自力で対処しなくてはなりません。

レジィは彌虚葛籠を奥義と呼称しているので、何らかの流派(シン・陰流の源流?)の技と思われます

御三家の秘伝|落花の情(らっかのじょう)

御三家の秘伝である「落花の情」も、領域展開へ対抗するための技です。

相手が発動した必中の術式に触れた瞬間、自身の呪力でカウンターを食らわせます。

つまり領域の必中効果を中和するのではなく、攻撃をくらう瞬間にカウンターを出して術式を相殺しようという考え方です。

13巻の描写では大量に迫りくる式神を押し留めていたので、攻防一体のバリアのようなものと思われます。

使い方的にはエヴァのATフィールドが近いかもしれません

作中はもちろん公式ファンブックでも領域とはされていないので、簡易領域のような領域ではなく、あくまで呪力を纏ってのカウンター技のようです。

そのため恐らく結界術が苦手な術師でも使えるでしょう。ただし御三家の秘伝なので、禪院・五条・加茂いずれかの一族しか使用できません。

とはいえ落花の情が使えても術式自体を中和できるわけではないので、五条や真人の領域はもちろん漏瑚の熱にすら耐えられない可能性があります。

また簡易領域や彌虚葛籠のように、領域を中和できる性能もないので、必中を打ち消せません。防戦一方になる可能性もある対抗手段です。

領域外に逃げる

一応領域外に逃げるという方法もあります。

とはいえ五条悟に「まず無理」と言われているので、余程のことがない限り実現不可能でしょう。

なぜ無理なのかというと、一番大きな理由としては「領域の縁」がわからないからです。領域展開は閉じた空間なので、その端さえわかれば脱出するチャンスはあります。

しかし13巻のおまけページいわく、領域の中見と外見ではまるで体積が違うとのこと。つまり領域は外から見るより、中に入ってみるとより広大に感じるということです。

実際、陀艮が領域展開した際は、それまで居た建物の内部よりどう見ても広大な敷地でした

このように領域は広く、目指すべき結界の出口がわからないとあれば、脱出は不可能だといえるでしょう。

さらに必中必殺の術式が襲いかかるため、ゆっくり探索する時間もありません。そもそも閉じ込めることに特化しているため、内から外へ出るために結界を壊すのは強度が高く困難です。

そもそも領域展開を発動させない

領域展開は発動した瞬間に死が確定するか、大幅に不利になるにもかかわらず、その対抗手段は一部の限られた術師にしかありません。

しかも領域展開を発動する以外の対抗手段は、心もとないのが現状です

そのため一番安全なのは、そもそも領域展開を発動させないこと。

現在確認されている領域展開は、いずれも何らかの手・指でのモーションが必要です。印さえ結ばせなければ防げるので、スピードや手数で押し切ったり、腕を切り落としたりすれば妨害可能だと思われます。

ただし五条のように実質妨害が不可能な術師や、真人や陀艮のように手で印を結ばない呪霊など例外もあるのが厄介なところです。

領域展開はそれぞれのキャラの個性を色濃く表している

領域展開は聞きなれない言葉や漢字の羅列で、なんとなくカッコいい語感がいいものではありません。

それぞれの言葉や漢字に、しっかりとした意味が込められています。いずれの領域展開も使用者の個性を色濃く表すものとなっており、その意味を知ることでより深く呪術廻戦という作品を楽しめるでしょう。

五条悟や漏瑚、真人などの領域展開には、仏教関連の用語が散りばめられていました。(他にも陀艮の蕩蘊平線の蘊も、五蘊という仏教用語がある)

そのため仏教が作品に深く関わってくる可能性があります。かっこいいからってだけかもしれませんが…。

公式ファンブックによるとエヴァが聖書にちなんでいたことから、仏教を取り入れる作風にしているようですね(メカ丸を見るとわかるように、芥見先生はエヴァ好き)

これから新たに虎杖や東堂などが領域展開を習得することがあれば、仏教用語が入っている可能性が高いと言えるでしょう。

そして仏教以外の宗教の用語が入ってくるキャラが現れれば、他のキャラとは異なる特別な立ち位置であるかもしれません。領域展開に使われる言葉や漢字にも要注目です。

コメント