どうも、人の名前を覚えられないくせに歴史上の人物は覚えられるダルです。

ダル

ダル突然ですが歴史って難しくないですか?過去に誰がなにをどうしたのかなんて、1ミリも興味ねえよって人も多いと思います

私は歴史が好きなので得意科目でしたが、おそらく少数派のはず。日本史・世界史ひっくるめて歴史が苦手だという人は、世の中多くいますよね。

とはいえ、テストや入試に歴史はつきもの。苦手だからといっても完全に避けては通れません。それに歴史はある程度教養として身に着けておかなければ、思わぬところで恥をかく可能性もあります。

今回は「頑張っても全然覚えられない」「テストに反映されない」と悩んでいる方に向けて、おすすめの勉強法を紹介しようと思います。

歴史は暗記科目ではない

まず初めに覚えておいていただきたいのが、歴史は暗記科目ではありません。

一夜漬けでなんとかなったけど、次のテストには忘れてしまう。歴史が苦手な友人はこういうケースが多かったように思います。そんなことでは、受験勉強で復習する範囲が膨大になってしまいますよ。

「でも覚えないと答えられないよね?」と思われるかもしれません。その通りです

ですが、歴史は数学のように1つ覚えれば応用が利くような科目ではありません。そのため暗記しようと考えれば、数限りない用語を覚える破目になります。

歴史が好きな私でもそんなことはしたくありません。だって面白くもなんともないから。歴史が得意な人は、ただ暗記しているわけではないということが重要です。

歴史が苦手な人に歴オタが伝えたい4つの勉強方法

歴史が暗記科目ではないというなら、どのように勉強すればいいのでしょうか。歴オタがおすすめする4つの勉強法をご紹介します。

勉強法①歴史用語は意味を覚える

歴史用語は「用語の意味」を覚えましょう。

「暗記は必要ない言うたやんけ!」と怒らないでくださいね。人間よくわからない言葉を、ただ漠然と覚えようとしても全く頭に入ってこないはずです

例えば、よく知らない漫画の必殺技を20個並べられて、明日までに覚えてこいと言われて覚えられるでしょうか?私は無理です。

ですが、好きな漫画の必殺技ならいくらでも言えますよね。

この違いはなにか?単語の意味を知っているかどうかです。よくわからないけど覚えないといけないから…なんて理由で呪文のように唱えても覚えられません。

例えば「関ヶ原の戦い」という言葉を知っていても、この意味を知らなければ役に立ちません。なぜなら○○の戦いは他にもあるため、テストで出ても正解かどうか判断できないから。

大事なのは何故この戦いが起きて、誰と誰が何のために争い、その後どのような影響があったのかということ。「原因」「主役」「影響」の3つを押さえてこそ覚えたといえます。

先ほどの関ヶ原の戦いに、この3つを当てはめると以下のようになります。

- 原因:豊臣秀吉死後の権力争い

- 主役:石田三成&徳川家康

- 影響:豊臣政権の弱体化および実質的な徳川幕府の成立

こうやって整理してみると、重要な戦いだったことがわかりやすくなります。漠然と言葉の羅列を覚えるのは苦痛ですが、しっかりと意味を押さえれば頭に入りやすいのではないでしょうか。

ただ暗記しようとするのではなく、用語の「意味」を覚えると記憶に残りやすくなります

勉強法②ストーリーで覚える

歴史はストーリーで覚えましょう。

1つ1つの出来事だけで覚えようと思っても、なかなか頭に入ってきませんよね。

歴史は今まで続いてきた現在進行形の物語です。ノンフィクションのストーリーだと思うと覚えやすくなります

例えば先ほどの関ヶ原の戦いの場合、徳川家康が勝利したことで天下を統一し、徳川幕府が成立しました。

こうした時系列順に出来事を覚えると、一連のイベントをひとまとめにして記憶できます。なにより歴史への理解が深まります。

漫画やゲームのストーリーも、ある場面だけ切り取ってもわけがわかりませんよね。

休載明けの漫画を読んで「なんでこいつら戦ってるんやっけ?」となるように、これまでの展開を知っているかどうかで、物語への理解が大きく変わるのは歴史も同じです。

なぜ大航海時代が始まったのか?その影響で何が起こったのか?というように、歴史の「流れ」を押さえることがとても大切です。

そもそも学校で習う歴史は、ほんの一部分の大事な場面だけ。

さらにテストや受験で出題されるのは、その中でも一握りの大事なターニングポイントとなった出来事や、それに関わった人物が中心です。

だからこそターニングポイントがどこで、なにが変わったのかわからないと理解できず、暗記勝負になってしまいます。

歴史をひとつの物語だと捉え、あらすじを覚えるようなイメージで学ぶと、より深く理解できる&関連する事柄をセットで記憶できます

勉強法③同時代の出来事とセットで覚える

先ほどは前後でしたが、今度は横のつながりです。同時代になにが起きたのかがわかると、より歴史を理解しやすくなります。

例えば明治維新。真っ先に開国を迫ったのはアメリカでしたが、日本史で出てくるのはイギリスやフランスばかりです。

アメリカは開国だけさせて、日本史の教科書にしばらく登場しなくなりますが、これは1861年に南北戦争が勃発したから。明治維新のいざこざに介入している暇はありませんでした。

このように「○○の国が△△したから××に影響が出る」という横のつながりも大切です。「どこかの国が滅びた」「何かが発明された」「どこかで戦いが起こった」などの大きな出来事は、全世界に波及していくものだからです。

時代が進んで人々の移動範囲が広がったり、情報伝達スピードが早くなったりすればより顕著になります。

これはなにも世界史に限った話だけではありません。日本史や地域史でも同様のことがいえます。

横の繋がりを把握していれば、よくある「同じ年代の出来事は?」なんて問題も、年号をいちいち覚えなくてもわかります。

私は数字が苦手なので、切りのいい年号しか覚えていませんでした

歴史は因果関係がわからなくなると、ただ暗記するしかなくなります。しかし繋がりを意識して、何が何故起こったのかわかると簡単に思えてきますよ。

教科書や参考書に載っている、年表を上手く活用しましょう。

勉強法④友達に解説する

自分の知識を定着させるには、誰かに解説することがとても大事です。

話すうちに頭の整理がついたり、友達から間違いを指摘されることで覚え直せたりという利点があります。

しかし、それ以上に今まで紹介した勉強法を自然に身につけられるというのが一番の利点です。

歴史が苦手な人は前後や横の繋がりだなんて言われても、ピンとこないのではないでしょうか

ですが人に解説しようとすると自然と「○○が起きてその影響で△△になり、××が起こった。」という話し方になります。

つまり人に解説するために情報を整理することで、一つ一つのできごとの前後・横のつながりが意識でき理解が深まるのです。

さらに人に話すことで記憶が定着しやすくなるというのは、脳科学で明らかになっています。まさに一石二鳥です。

歴史が苦手な人におすすめの本4選

歴史は暗記科目ではなく「流れ」「横の繋がり」などが大事だとわかったところで、実際どのように勉強すればいいのでしょうか。

最近ではYouTubeで歴史を解説しているチャンネルも多く、視覚的にも勉強しやすいかと思います。私もついつい動画が面白くて、夜更かしすることがあります。

ただ、勉強するなら「本」がおすすめ。専門家が正しい情報をわかりやすくまとめているので、振り返り学習しやすいからです

そこで日本史・世界史問わず歴史が苦手な方に向けて、勉強に役立つ本を4つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた

現役公立高校教師でありながら、Youtubeで世界史の授業動画を公開し「神授業」が話題になったムンディ先生こと「山崎 圭一」さん著の参考書です。

「先生が異動になっても先生の授業を受けたいから、YouTubeで公開して!」と生徒からの要望を受けて動画を公開されたのだとか

「世界史を1つのストーリーとして捉えている」「年号を使わない」ことが大きな特徴。現在の教科書のわかりにくさの原因である地域や年代が目まぐるしく変わることを止め「数珠繋ぎ」にしてわかりやすくした一冊です。

「今どこの地域の話してるの?」「何時代?え、今どこの国の話?」となった経験は誰にでもあるはず。そうした目まぐるしく変わる「わかりにくさ」が排除されているので、歴史に苦手意識がある方でも理解しやすいでしょう。

数字が苦手で年号をフル無視してた私にとっては、最高にありがたい参考書です

高校受験や大学入試の勉強に最適。順を追って学べるので、大人の学び直しにもぴったりです。地域ごとに分かれているので、好きな部分だけ搔い摘めるのも便利です。

アニメや漫画、ゲームなどで気になった時代だけ学べます。

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書

こちらも同じく「山崎 圭一」さんが書かれた本で、先ほどの日本史バージョンです。一度読んだら絶対に忘れないシリーズ第二弾として、日本史を1つのストーリーとして捉え解説してくれます。

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書の特徴は、政権担当者(天皇・将軍・総理大臣)が主役であること。これにより「話の流れ」がわかりやすくなっています。

安土桃山時代や明治維新などが顕著ですが、急に世界史用語(外国の話)が入ってくると混乱しますよね。前後の繋がりが強く意識されています

また日本史最大の壁ともいえる「年号・年代」が登場しません。元禄だとか天保だとか年号が出てくるだけで、一気にわかりにくく感じてしまいますが、わかりやすさ重視で省かれています。

日本史が苦手な人の天敵である年号・年代がいないので、ハードルが低くなっています。かくいう私も年号は大嫌いでした……

高校受験や大学入試にはもちろん、教養として大人の学び直しにも最適です。

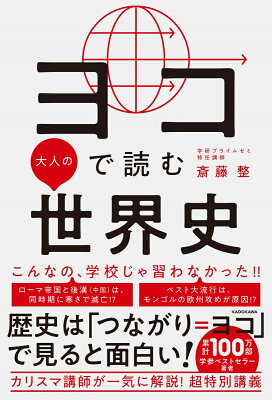

ヨコから見る世界史 パワーアップ版

世界史の同時代に起こっている出来事の関連性「ヨコの繋がり」に焦点を当てた参考書。元駿台予備学校講師・元東進ハイスクール講師である「斎藤 整」さんの著書です。

世界史の用語を丸暗記するだけでは、同時代に何が起こったか把握できず「論述問題」を解けません。

ヨコから見る世界史では、世界史全体を時代ごとにヨコ割りに整理して「同じ時代に他の地域では何が起こったのか」「出来事同士の因果関係はどうなっているのか」を解説してくれます。

中国で活版印刷が発明されたことが、欧州での宗教改革を後押しする…といった繋がりは独学では難しいポイントです

「発明」「戦争」「自然災害」など大きな出来事の影響は、同時代のあらゆる地域に伝播し影響を及ぼすのは今も昔も変わりません。教科書ではわかりにくい俯瞰した目線で、歴史を学べます。

歴史的な出来事の関連性を把握できれば、正誤問題や論述問題を解きやすくなります。配点の大きい部分なので、ぜひ押さえておきたいところ

別冊暗記ブック付きなので、試験直前まで使用可能。元予備校講師ならではの気配りがされています。

また大人のための「やり直し世界史」として、ヨコで読む大人の世界史も発売されています。学校で習う範囲の歴史というよりは、教養・雑学としての世界史を学べる一冊です。

タテから見る世界史 パワーアップ版

こちらも元駿台予備学校講師・元東進ハイスクール講師である「斎藤 整」による参考書で、今度はヨコではなく「タテの繋がり」にフォーカスされています。

ヨコの繋がりだけでは連続した歴史の流れを把握しにくいので、タテの流れも同時に押さえておきましょう。各国地域ごとの通史が一気に解説されているので、順を追って流れを理解できます。

「起こった時代が古い順に並べなさい」的な問題の対策にぴったりです

タテ・ヨコ両方の視点から歴史を学べば、世界史の理解がより深まるでしょう。

歴史は暗記ではなくストーリーを覚え解説することで身につく

歴史は暗記科目ではありません。墾田永年私財法やら二ケーア公会議だとか、単語を暗記することになんの意味もありませんし、到底覚えきれません。

そんなことに労力を費やすよりも、年表を眺めて前後と横のつながりを意識しながら一つ一つ覚えていく方が建設的です。単語を覚えるよりも流れを覚えることが大事です。

なので授業中は、年表で他の出来事とのつながりを気にするといいですよ

そして最後に勉強は教わるよりも、教える方が賢くなります。無理に暗記しようとせず、誰かに解説することで理解を深め記憶していきましょう。そうすればあなたも歴オタです。

コメント