どうも、火縄銃と縁深い堺出身のダルです。

戦国最強の武器といっても過言ではない火縄銃。近代の戦争でも銃はメイン武器として使用され、多くの国の軍隊で銃が重宝されているのは言うまでもありません。

そんな銃が発明されるまでは「弓」が遠距離攻撃に欠かせない存在でした。

ダル

ダル弓は銃よりも前の世代の古い武器…そんなイメージはありませんか?

しかし鉄砲が発明されても弓はお役御免にならず、長らく銃と共存し続けました。

銃が発明されてもなお、なぜ弓は廃れることがなかったのか?その秘密を探ります。

種子島に鉄砲伝来後すぐさま大量生産された火縄銃

まずは火縄銃がどれだけ戦国大名たちにとって重要な武器であったかを見ていきます。

火縄銃が種子島に伝来したのは1543年のこと。その翌年には堺や国友で国産火縄銃が製造されていたといわれています。

そしてそこから30年ほど時代が下った1575年には、織田信長が「長篠の戦い」で3,000丁以上もの火縄銃を使用しました。

3,000丁ってなんか微妙…と思えますが3,000丁もの鉄砲を動員することは、19世紀(1800年代)にナポレオンが野戦に使用するまではヨーロッパでさえなかったことです。

つまりわずか数十年のうちに、それだけ日本には数多くの鉄砲があったということ

16世紀末には日本に50万丁以上も火縄銃があったとされており、世界最大の銃保有国となっていました。種子島に伝来後、瞬く間に大量生産されたことが伺えます。

万単位で銃が必要とされるほど、火縄銃は重宝されました。にもかかわらず、弓は廃れずに長くメインウエポンの一つであり続けました。

なぜ火縄銃が必要だったのか?2つの理由

火縄銃がこれほどまで増産されたのは、火縄銃でしか実現できない強みがあったから。

威力が高い?いえいえそんなことはついでで、火縄銃にはもっと恐ろしいメリットがありました

火縄銃の強み①練度が低くても立派な兵士になる

弓や刀などと違い武芸の心得がなくても、狙いさえ定めれば立派な兵士になることができました。

剣道部や弓道部の人に素人が同じ土俵で勝てる見込みなんてありませんよね

これを覆すのが火縄銃。武器と言うのは大なり小なり練習が必要なものですが、弾を打ち出すのは火薬のパワーです。

引き絞るのに力が必要な弓のように、体格や膂力を問いません。力がない女性や子供であっても立派な戦力になります。

実際、籠城戦など人手が足りない場合には女性や子供に火縄銃を持たせ急ごしらえの兵にすることもあったようです

戦国時代の戦はそれ以前の騎馬主体の戦いから、足軽などの歩兵が主体の集団戦闘へと変化していました。

どれだけ兵を集められるかが、戦の勝敗を分けるといっても過言ではありません。

火縄銃は練度の低い足軽や徴兵された農民であっても戦力にできるため、戦力増強にうってつけで広く普及していったという背景がありました。

火縄銃の強み②轟音と硝煙で威圧する

火縄銃は銃弾の威力だけではなく、発砲時の轟音と硝煙による威圧も強みでした。

音ぐらいでビビんなよって思うかもしれませんが、火縄銃って結構派手な音と煙が出ます

こちらの動画では、一人から複数人での発砲まで実演されています。

結構大きな音が出ていますよね。戦国時代という環境で、聞きなれない火薬による爆音が響けば怖いでしょう。

また例え人間が平気でも馬は怯えてしまうため、馬を怯ませる効果があったようです。もし馬が立ち尽くしたり、振り落とされたりされればいい的になりますよね。

さらに硝煙が立ち上るため、どこから狙われているのかがわかります

ずらっと並んだ火縄部隊から立ち昇るいくつもの硝煙。硝煙=銃口であるため、狙われているとわかっていながら、そこに突っ込みのは大きな抵抗感を生むでしょう。

火縄銃にはライフリング(砲身内の螺旋状の溝)がなく、銃弾の形も今のような円錐状ではないため弾が逸れやすく、現代の銃に比べると狙いが定まらないクソエイムだったようです。

とはいえ狙われる方からすれば強い恐怖を感じたことでしょう

このように鉄砲はただ殺傷能力があるだけではなく、敵の戦意を削ぐ意味もありました。

攻撃を加えつつデバフをかけるって武器としては最悪のジャンルです。

火縄銃にはできない弓だからできる3つの役割

有用性の高さから、鉄砲は伝来から瞬く間に普及していきました。

そんな流れの中でも弓は廃れることなく、戦国最後の戦いである大坂の陣でも使用されました。

なぜなら弓にとって銃は上位互換ではなく、共存できるライバルであったから。弓には弓でしかできない役割がありました。

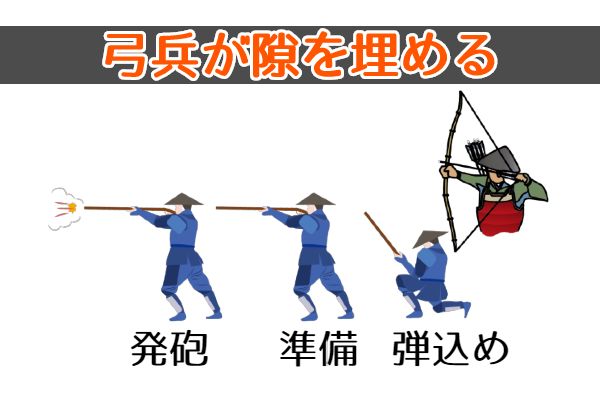

①火縄銃の弾込めのタイムラグを埋める

速射性に優れる弓が弾込め中の隙を埋める手段として併用することで、間断なく撃ち続けることができました。

火縄銃は強力な武器ではありますが、どれだけ熟練した兵が使用しても連発できないという欠点がありました。

弾を込めるのに20秒~30秒ほどかかるので、目の前に敵が迫っている状態でこのタイムラグは大きな弱点です

その隙を埋めるために有名な信長の三段撃ち(弾を込めた者が前へと出て撃ち終えた者は下がって弾を込める)のような、代わる代わる撃つ戦法が編み出されました。

ただそれでも人が入れ替わるタイミングなどどうしても隙は生まれます。その隙を埋めるための役割を担うのが弓です。

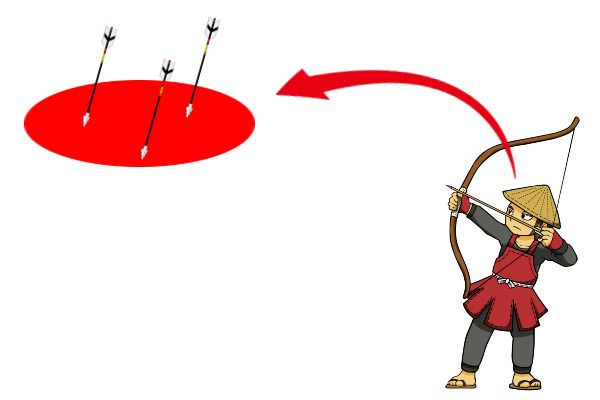

②曲射でき面制圧に適している

弓の弾道は放物線を描くため、障害物を超えて矢の雨を降らせることが可能です。

鉄砲は直線的な弾道のため真正面しか撃てません。

盾や柵、壁があれば火縄銃を防ぐことは容易く、防御を飛び越えて撃つには弓の方が適しています

また的を絞らず広範囲にわたって矢をばら撒くことで、最前の敵だけではなく後方の敵まで含めた広範囲の敵に攻撃でき、面制圧に長けているという長所もあります。

敵を近づけさせないよう矢の雨を降らせるのが効果的で、矢の雨を掻い潜ってきた敵を火縄銃で仕留めるという流れが王道パターンです。

③バリエーション豊かで戦局に応じて使い分けられる

矢は殺傷能力だけに特化した弾丸と違い、様々な使用方法があります。

例えばポーンと甲高い音が鳴るよう加工された「鏑矢」は戦の合図として用いられました。

火薬のように煙や臭い、音がなく静穏性に優れていることで隠密にも適しており、矢文のような伝達手段にもなります。

他にも火矢のような破壊工作にも使用可能です。

アタッチメントを切り替えれば色々なことに使える便利グッズ的側面もあったようですね

このように戦局に応じて使い分けができるのも弓の利点でした。

火縄銃と弓が合わさり最強に見える

火縄銃には今までの武器にはない様々なアドバンテージがありましたが、弓の完全な上位互換ではありませんでした。

弓には弓にしかできないことがあり、むしろ火縄銃の連射能力の低さを補うために欠かせない存在です。

そのため火縄銃が登場しても弓は廃れず、併用され共存することとなります

近代の第二次世界大戦でさえロングボウで戦果を挙げた兵がいたほどなので、意外と弓はごく最近まで戦場で活躍していました。

戦国の遠距離において火縄銃は最強!というわけではなく、火縄銃と弓が合わさり最強になるのです。

コメント